La rapidité des artisans parisiens est mondialement reconnue !

l'Affaire du Petit Pinailleur

Re: l'Affaire du Petit Pinailleur

La rapidité des artisans parisiens est mondialement reconnue !

Re: l'Affaire du Petit Pinailleur

Re: l'Affaire du Petit Pinailleur

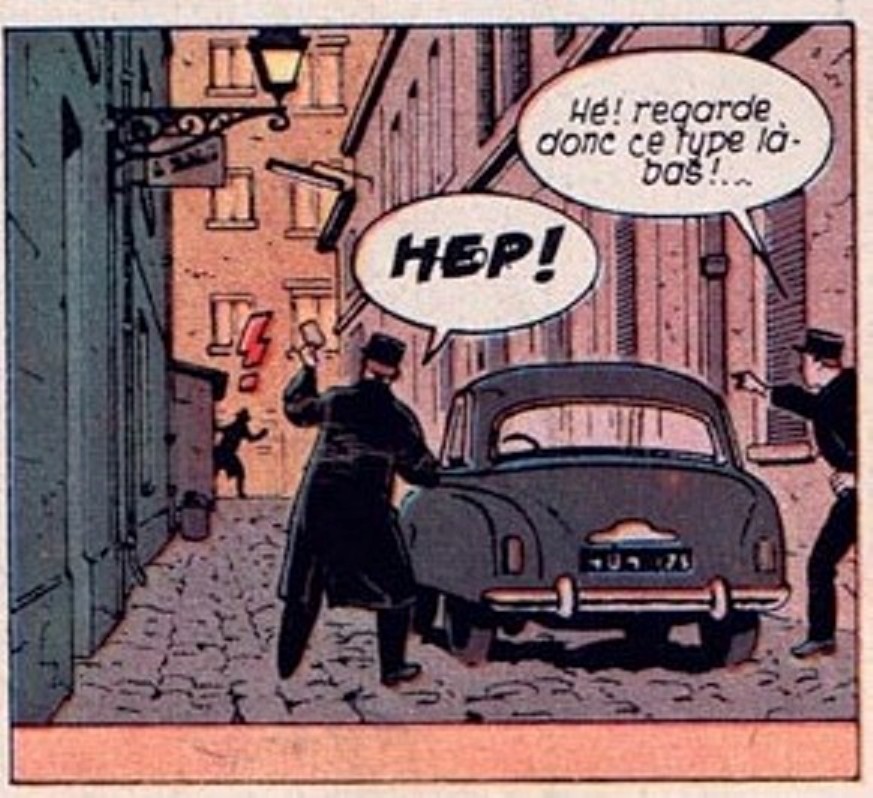

On se demande même si dans la case de la 4ème planche , Blake et Mortimer ont été dessinés par EPJ .abbas a écrit :Normal, ce n'est pas le même dessinateur...mais ça ne m'avait pas frappée !!!

Re: l'Affaire du Petit Pinailleur

Comment ça?abbas a écrit :Normal, ce n'est pas le même dessinateur...mais ça ne m'avait pas frappée !!!

Re: l'Affaire du Petit Pinailleur

C'est Gérald Forton qui a dessiné les premières planches de cette aventure . Voir ce sujet .Iscariote a écrit :Comment ça?abbas a écrit :Normal, ce n'est pas le même dessinateur...mais ça ne m'avait pas frappée !!!

Re: l'Affaire du Petit Pinailleur

Petit Pinailleur a écrit :C'est peut-être à la mode anglaise , mais je trouve que c'est bizarre que Mortimer , en pyjama , porte des chaussures au lieu des pantoufles .

Re: l'Affaire du Petit Pinailleur

-

Olrik

- Membre du MLC

- Messages : 562

- Enregistré le : 08 août 2010, 20:10

- Localisation : Annecy

- Contact :

Re: l'Affaire du Petit Pinailleur

Re: l'Affaire du Petit Pinailleur

Cependant, le joailler est sorti de son domicile vêtu d'un imperméable passé sur un veston noir, une chemise blanche et une cravate, à la case 5 de la planche 31,

délaissant le foulard jaune qu'il portait avant de se décider à sortir, alors qu'il était encore enveloppé de sa robe de chambre à la case 1 de la planche 30.

Comment expliquer la présence du foulard apparemment évidente, du point de vue du récitatif, au moment où Duranton s'en sert pour envelopper le collier avant de le déposer dans la cachette qu'il a choisie ?

Soit il s'agit d'une erreur de Jacobs, victime de cette fausse continuité de pensée qui crée souvent l'illusion d'avoir mentionné un détail dans le fil d'une narration et que l'auteur d'une telle erreur, précisément pour cette raison, ne remarque pas dans la plupart des cas, continuant d'être victime de la même illusion de continuité et ne soupçonnant pas qu'il ait pu se tromper ; soit Jacobs part du principe implicite que Duranton a emporté avec lui son foulard, le glissant peut-être dans la poche de son imperméable, si bien que cette éventualité qui ne nous est cependant pas montrée demeure inconnue du lecteur. Mais dans ce cas, pourquoi Duranton qui n'a nullement quitté son hôtel particulier avec l'intention de se rendre au parc Montsouris, encore moins d'y cacher le collier de la reine, aurait-il glissé le foulard dans sa poche au lieu de le nouer autour de son cou s'il avait estimé que la fraîcheur d'une nuit pluvieuse rendait nécessaire de le porter ? On ne peut imaginer un autre foulard qui aurait été oublié dans la poche de l'imperméable et dont je joailler se souviendrait brusquement de manière inopinée. En effet, il semble bien qu'il s'agisse du même foulard jaune, ce que confirme d'ailleurs son apparence à la case 9 de la planche 59, lorsque Olrik retire le collier de sa cachette, au petit matin du dernier jour de l'affaire. Dans ces deux cas, la couleur du foulard est légèrement plus sombre, tirant vers le jaune brun ou le jaune en raison de l'ambiance nocturne, puis de la faible lumière du premier jour.

De toute évidence, quelque chose échappe ici à la stricte logique ordinaire. Mais ce n'est pas le seul exemple d'une petite énigme tournant autour d'une étoffe. dans un sujet intitulé Le petit chiffon, Scorpio se posait en septembre 2013 la question de savoir qui avait placé le dit chiffon entre le timbre et le marteau du téléphone de Duranton (planche 27, case 8). Scorpio suggère que ce ne peut être que Duranton lui-même. Kronos va dans ce sens, supposant que le joaillier ait pu, soit placer lui-même le chiffon, soit demander à Vincent de le faire. Personnellement, je penche pour la première de ces deux solutions. Kronos fait justement remarquer qu'il est excédé par les appels téléphoniques incessant, ce à quoi il faut ajouter qu'il a d'autant plus de raison de craindre la sonnerie du téléphone qu'il se doute bien que le correspondant qui le harcèle n'est autre qu'Olrik. Ce qui, sans nous autoriser à conclure que Duranton ait emporté volontairement le foulard jaune, permet toutefois de dire que L'Affaire du collier en contient une autre, mineure et sans nul doute en grande partie involontaire : l'affaire des étoffes !

Re: l'Affaire du Petit Pinailleur

Ma foi , même si ce n'est pas l'histoire la plus emballante , on se laisse quand même prendre par l'action et on oublie assez rapidement ces détails !

Re: l'Affaire du Petit Pinailleur

Je me demande toutefois si ces affaires de chiffon et d'étoffes sont, même involontaires voire inconscientes, aussi secondaires qu'elles semblent l'être. Il y a en effet dans cet album, que par ailleurs je ne trouve pas non plus le plus passionnant de la série, quoique il contienne quelques séquences d'anthologie, comme la plongée dans les catacombes, quelque chose qui m'a toujours frappé.

Olrik cherche à dérober le collier de Marie Antoinette. Or, dérober c'est au sens littéral, celui de l'imaginaire qui est aussi le sens étymologique, ôter une enveloppe, avant de vouloir dire s'emparer de quelque chose, comme le confirme le Litttré :

ÉTYMOLOGIE

Dé.... préfixe, et le vieux français rober, enlever par vol (voy. ROBE) ; wallon, derôber ; picard, rauber, prendre, ravir. Robe a signifié ce qui équipe et approvisionne, et aussi la robe, le vêtement que l'on porte ; de là le sens de dérober des fèves, leur enlever leur robe, leur enveloppe.

Dans le cas présent, il ne s'agit pas d'une robe, mais d'une parure que Marie Antoinette était censée porter autour de cou, de telle sorte que les brins du joyau se répendaient sur sa poitrine dont on sait que, selon la mode de l'époque, elle était passablement dévoilée par de profonds et larges décolletés. Les diamants ont donc un lien emblématique et métonymique avec cette gorge, d'autant plus au moment où se déroule L'affaire du collier, en 1967, soit près de deux siècles après l'exécution de la reine. Notons qu'un foulard se porte autour du cou, de même qu'un collier, et c'est justement dans un foulard noué devenant l'équivalent d'une bourse, comme celles dans lesquelles sont rangés certains bijoux, que que le joyau est enveloppé. Du corps de Marie Antoinette ne subsiste rien, sinon des symboles déplacés sur des robes ou mieux encore des parures, chacun se souvenant que les bijoux ont une valeur symbolique d'une intensité érotique toute particulière. La gorge est elle-même un emblème d'une autre sillon plus intime auquel on associe volontiers le symbole des bijoux dans la perspective d'une fantasmatique du trésor à conquérir. Mais dans ce cas où les joyaux renvoient explicitement au sexe féminin lui-même, ce n'est donc plus le buste qu'ils encadrent mais le pubis et le triangle qui entoure toute cette région du corps, centre théorique du désir masculin. Ce n'est donc pas par hasard que la dite zone est souvent mise par des étoffes qui la signifient, la révèlent partiellement, la redessinent à l'intérieur de formes triangulaires et l'inscrivent dans des réseaux géométriques, comme par exemple ceux des porte-jarretelles en broderie, souvent ornés eux-mêmes de motifs abstraits ou floraux, quand ils ne sont pas, dans le cas de certains articles de luxe rehaussés de perles. Pour désigner ces "chiffons" érotiques on parle traditionnellement de parures. Ainsi, un collier, un porte-jarretelles méritent tout autant ce nom selon deux sens différents liés à la symbolique érotique du bijou, celle du joyau qui souligne la beauté de la gorge, elle du porte-jarretelles qui souligne le bijou charnel du sexe.

Pour ma part, j'ai depuis longtemps été frappé par le collier de la reine tel qu'il est présenté dans l'album de Jacobs. Ses apparitions le présentent presque toujours sous le même angle, avec quelques variantes : déployé entre les mains d'Olrik sur la couverture, étalé sur un fond gris dans l'article que lisent les héros dans la première planche ; sa réplique est jetée par Olrik dans le puits où Duranton est à moitié noyé à la planche 50, elle entoure ensuite la tête du malheureux joaillier avant d'être saisie et étalée entre les doigts de Pradier à la planche 53, puis elle est de nouveau déployé dans les mains d'Olrik lorsque le colonel comprend qu'il a été berné, tandis que l'original est enfin disposé sur un coussin sous l'objectif d'une caméra de télévision à la toute dernière case lorsque Blake conclut l'aventure par cette parole : "Et ainsi s'achève ce qu'on appellera désormais plus que "LA DEUXIEME AFFAIRE DU COLLIER" !!! Blake est alors entouré de gauche à droite par Pradier, sir Henri Williamson et Mortimer. Le collier apparaît donc comme tel sept fois (huit si l'on considère le fragment représenté entre les mains de Pradier à la dernière case de planche 53, mais il ne s'agit que d'une variante de l'image précédente), dont cinq entre les mains ou sous les yeux d'hommes mûrs.

J'ai remarqué depuis des années que le collier évoque la plupart du temps, particulièrement sur la couverture, un porte-jarretelles particulièrement luxueux, certes, ce qui n'est pas étonnant puisque il est une parure de reine théoriquement destinée ne l'oublions pas à une autre reine, bien vivante celle-ci, Elisabeth II, qui, en 1967 avait très exactement quarante et un ans et comme symbole de l'unité de la monarchie offrait encore l'image d'une femme dans la plénitude de sa personne.

Une petite anecdote convaincra ceux qui douteraient que la reine d'Angleterre ait jamais pu faire objet d'un investissement érotique, conscient ou inconscient, de la part de ses sujets. Je me souviens d'avoir regardé une émission d'Arte, donnée à l'occasion de son plus récent jubilé, dans laquelle un homme politique dont j'ai oublié le nom racontait comment il avait confié à un journaliste,sous le sceau d'une conversation privée, un charmant souvenir à propos d'Elisabeth II, souvenir qui s'était vu rapporté contre sa volonté par le journal pour lequel travaillait ce reporter indiscret. Reçu en audience par Elisabeth II dans les années 1990, cet homme politique avait été surpris de constater que la reine, qui atteignait alors les 70 ans, avait toujours des jambes ravissantes. Confus, il avait dès la parution du tabloïd téléphoné au chef du protocole de la reine, afin d'exprimer ses plus profonds regrets. Le chef du protocole l'avait alors interrompu et rassuré par ces mots : "Tranquillisez-vous, Sa Majesté est au courant. Elle 'ma dit ce matin qu'on ne lui a rien dit d'aussi charmant depuis des années."

Si nous admettons donc la similitude entre le collier de la reine et un porte-jarretelles des temps modernes, aussi luxueux soit-il - mais les objets imaginaires des fantasmes ne sont-ils pas toujours doté d'une qualité qui les rend impossibles ou peu probables dans la réalité ? - la question est alors de savoir : de quoi cette parure est-elle le symbole pour faire l'objet d'un tel désir qu'elle soit l'objet de tant d'investissements (à tous les sens du terme) opposés, celui de sir Henri qui a su la retrouver après une longue disparition, celui de Duranton, plus que trouble puisque il s'agit en apparence de servir le prestige de sa maison, mais en fait de la sauver d'une faillite), celui d'Olrik - sollicité par Duranton - qui cherche par ce vol non seulement à gagner une somme d'argent plus que considérable, mais surtout à servir les intérêts de son prestige et montrer qu'à peine échappé de prison il est toujours au sommet de son "art" de crapule, celui de Blake et Mortimer qui font tout pour retrouver le joyau et le restituer à sir Henri, selon le double motif de lutter contre Olrik et de satisfaire leur penchant à l'aventure. Même si le collier a appartenu à une souveraine défunte de manière violente au cours de la révolution française, et est censé devenir propriété d'une souveraine vivante au premier tiers de son règne, il est évident que ce n'est pas, à travers ces deux symboles royaux du féminin, le corps de la femme qui est l'objet de tant d'investissements. Le désir, abandonnant en effet la féminité charnelle et son foyer le plus intime, coïncide exclusivement avec le joyau lui-même et le prestige ou le bénéfice qui entoure ou favorise son possesseur. On outrait dire en quelque sorte que le désir se rassemble sur lui-même à travers un objet catalyseur qui le représente, hors de tout renvoi à un corps, qu'il soit celui d'une femme ou celui d'un homme. c'est donc le désir en soi, du point de vue des personnages de l'album, selon leur rôle et leur disposition propre.

Il y semble y avoir là un combat de virilités orgueilleuses, celle du triangle Olrik, Blake et Mortimer, Duranton et Pradier demeurant pour le second dans les marges de l'enquête en dépit de son rôle de policier, Duranton se signalant par une ambivalence d'honnête homme dissimulant un faible manipulateur doublement victime d'Olrik, laquelle ambivalents renvoie peut-être à une autre, tant le personnage du joaillier s'apparente symboliquement à une figure d'inverti moralement efféminé, telle que la fantasmatique virile de l'époque pouvait l'imaginer dans un monde où l'homosexualité était encore, parfois un délit, et surtout une tare dans l'imaginaire collectif, comme en témoigne les sobriquets et injures au féminin couramment employées dans les années 1960 pour désigner et ridiculiser cette orientation érotique.

De ce point de vue, Duranton est une caricature de la caricature de l'homosexuel vu par les hommes "normaux" : dandy quoique peu séduisant et plutôt poupon, lâche, dissimulateur, faible, hystérique, fasciné par les joyaux, vivant seul avec un domestique dans un monde où les femmes sont cependant très présentes comme en témoignent les nombreuses cases de l'album représentant des élégantes, notamment pendant la réception de présentation du collier de la reine, où l'on voit de nombreux couples dont un à la case 7 de la planche 8, est de toute évidence en situation de flirt, tandis que la foule attend l'imminente présentation du joyau. Excluons bien évidemment Blake et Mortimer de telles considérations, leur statut d'amis relevant des codes de l'histoire de la bande dessinée et non d'une secrète attirance déguisée par l'inconscient ou la volonté délibérée de l'auteur, cette interprétation éventuelle relevant bien entendu d'un parfait contresens. Le sort de Duranton immergé dans un puits envahi d'eaux, évanoui, la tête couverte de la réplique du coller, achève de dévaloriser ce personnage d'une façon si transparente du point de vue de la symbolique de la régression matricielle qu'il est inutile de s'y attarder.

Tout comme de commenter plus avant le système de protection initial de la chambre forte contenant le joyau, au-dessus des étagements de galeries souterraines. Notons simplement que la première parole prononcé par Duranton, à la case 4 de la planche 5, lorsque sir Henri le présente à Blake et Mortimer, le dominant de sa sature et le tenant par l'épaule, comme on le fait généralement des êtres faibles qui ont symboliquement besoin d'une protection est : "Messieurs, je suis confus", formule qui s'apparente plutôt au registre lexical d'une "faible femme" selon la fantasmatique virile traditionnelle. Par la suite, toujours en retrait dans cette même planche, il ne prend pas la parole et ne fait à la planche suivante que répondre "avec plaisir" à la courtoise injonction de sir Henri. Est-il nécessaire de préciser que Duranton est un joaillier efféminé, ainsi que les couturier sont souvent identifiés à des homosexuels dans l'imaginaire collectif, les uns comme les autres voilant (enrobant ?) cette disposition intime de leur libido derrière la préoccupation de rendre les femmes plus belles, plus élégantes et désirables dans le cadre d'une sublimation de leur être ?

Cela dit, le stéréotype caricatural de l'inverti envisagé du potin de vue de la virilité hétérosexuelle, selon lequel Duranton est un Monsieur de Charlus sans panache, ne vise pas tant à "parler" de la différence des orientations sexuelles que de qualifier plutôt un lien porta au désir en soi, l'homosexualité symbolique de Duranton ayant plutôt pour rôle de signifier à travers un stéréotype de l'homme efféminé dépourvu de courage et de droiture, comme de ette espèce de courage et de droiture paradoxales qui caractérisent le méchant viril, une fonction de personnage dans la trame du récit et de sa dynamique érotique, la notion d'érotique ne concernant pas ou plus ses objets premiers, mais l'essence même de la quête qui se joue et se noue dans cette histoire policière par les libidos réciproquement fétichistes de l'appropriation malhonnête et des ruses du voleur d'une part, de l'enquête et de la lutte pour arrêter le coupable et retrouver le bijou volé d'autre part. Preuve en est donnée par conclusion qui relance les possibles de la série : Olrik échappe à ses poursuivants mais est dupé par Blake et Mortimer, si bien que l'histoire de leur conflit rebondit vers un nouvel épisode. On notera que dans cette scène conclusive, sir Henri finit par restituer le joyau à la France, dans le cadre d'un beau geste d'entente cordiale, (dépouillant cependant Elisabeth II du présent qu'il comptait lui faire), tandis que Duranton bien évidemment est cette fois absent de la scène où seuls les représentants héroïques du mal comme du bien sont présents. Ainsi, à la toute fin de l'album, tout se dérobe de façon joueuse qui permet à la série de continuer, Olrik et son illusion de posséder le véritable collier de la reine, l'espoir que Blake et Mortimer avaient nourri de remettre la main sur le renégat et de le rendre à la justice.

Un dernier mot avant de conclure. Les Bijoux de la Castafiore sont parus en 1963. Avec L'Affaire du collier, il semble que Jacobs ait publié son propre "bijou" sans véritable Castafiore, si ce n'est le pathétique Duranton dont les seuls airs de diva sont les cris de panique, et qui, face à l'imposante stature et la forte personnalité de la mater sopranica de l'univers hergéen fait plus que pâle figure, non sans un secret humour de Jacobs !

Je précise que cette petite tentative d'interprétation conduite au fil d'une impression première et de l'intuition par l'écriture n'a aucune prétention théorique, et d'autant moins que si, comme bien des gens je m'intéresse quelque peu à la psychanalyse, je ne suis nullement analyste de profession, ni spécialiste. Que cette contribution soit donc considérée avec indulgence par ceux qui en savent certainement beaucoup plus que moi dans ce domaine, et comme une simple digression, peut-être excessive ou erronée, d'interprète amateur, passionné par les aventures de Blake et Mortimer. Après tout, interpréter, même peut-être à tort, c'est aussi vivre de l'oeuvre interprétée et la faire vivre aussi de cette façon, signe qu'on a pour elle........... du désir !

-

Captain Gregg

- Chimiste au CSIR

- Messages : 483

- Enregistré le : 21 mai 2013, 10:54

- Localisation : A bord de l'Albatros!

Re: l'Affaire du Petit Pinailleur

Merci encore une fois pour ce grand morceau de bravoure, ponctué de remarques très intéressantes.

Je demeure très surprise car en effet, comme vous le dîtes si bien, le texte ayant une importance prégnante chez Jacobs, on aurait par instant une petite tendance à se recentrer sur la narration textuelle et en revoyant cette image de Duranton, presque sous les eaux avec son collier sur la tête, je n'avais pas relevé combien celui-ci semblait décadent......Et en allant encore un petit peu plus loin (après tout, pourquoi, pas??

Bonne soirée à tous!

Re: l'Affaire du Petit Pinailleur

Quant au baron de Charlus, vous avez également raison : Duranton n'est guère à la hauteur du mythique personnage proustien, sauf sur un point : le baron dans la seconde phase de son devenir homosexuel s'abandonne malgré lui à des modulations de voix toutes féminines et incontrôlables, tandis que Duranton dans la case que j'ai signalée use d'une formulation de femme soumise, puis se livre un pu plus tard à des lamentations fort peu viriles du point de vue des stéréotypes traditionnels. Mais pour tout le reste, il est certain qu'il aurait bien des leçons de grandeur et de courage, comme d'intelligence, à prendre auprès du baron !

Re: l'Affaire du Petit Pinailleur

Tout d'abord, bravo pour tes analyses percutantes et précisesPark Lane a écrit :Relisant aujourd'hui L'Affaire du collier , je constate ce qui semble être une petite erreur ou une imprécision de la part de Jacobs. A la case 8 de la planche 34, Duranton poursuivi par les hommes de Pradier dans le parc Montsouris dissimule le joyau dans une banquette du manège, l'enveloppant dans son foulard, comme le montre l'image et l'indique le récitatif.

Cependant, le joailler est sorti de son domicile vêtu d'un imperméable passé sur un veston noir, une chemise blanche et une cravate, à la case 5 de la planche 31,

délaissant le foulard jaune qu'il portait avant de se décider à sortir, alors qu'il était encore enveloppé de sa robe de chambre à la case 1 de la planche 30.

Mais, je tiens à préciser que les "hommes du monde" en ces temps bénis des dieux... ne portaient de "foulard" sous leur robe de chambre, mais une écharpe !!! De soie, de préférence !

Sur la présence, bienvenue du foulard au fond de son sac, ne peut-on tout simplement pas penser qu'il s'agit en fait d'un simple chiffon qui traînerait au fond de la sacoche ...? N'ayant de ce fait strictement aucun rapport avec le foulard premier !

Je n'ai, quant à moi, pas retenu ce détail comme une anomalie dans l'étude que je suis en train de finaliser sur l'Affaire du collier, qui devrait paraître en septembre...

Concernant la ressemblance entre le collier de M-A et une jarretelle, il y a en effet de quoi rester songeur sur les motivations des artisans-joailliers de l'époque, Bœhmer et Bassange ; mais, encore une fois, rappelons-nous que ce collier n'était pas destiné à la Reine, mais bien à la maîtresse de Louis XV, la Du Barry !!! Ceci expliquant cela.

Re: l'Affaire du Petit Pinailleur

Le foulard peut en effet avoir été contenu dans la sacoche, mais ce qui m'a intrigué est le récitatif mentionnant "son foulard", le possessif désignant théoriquement un objet dont il a déjà été question même indirectement, a moins qu'on parte du principe que le foulard fasse partie des accessoires obligés d'un homme du rang social de Duranton et que le lecteur soit censé le savoir, ce qui est possible, mais me semble cependant incertain. Ou bien Jacobs peut confondre l'écharpe en soie portée avec une robe de chambre avec un foulard - il y a identité de ton modulée par l'éclairage nocturne puis du premier jour ? Ou bien il a besoin d'un foulard dans ce moment du récit et le fait surgir comme par magie ? Ou bien encore, comme tu le suggères, il est en effet dans la sacoche afin de pouvoir étaler sur elle le collier en cas de présentation ? Cela est également très possible. Il y a en tout cas des affaires ou du moins des détails d'étoffes qui sont intéressants.

Mais quoi qu'il en soit, je lirai avec grand plaisir ton étude lorsque elle paraîtra et espère que tu nous rappelleras cette publication le moment venu. J'ai déjà lu un certain nombre de tes analyses dans les sujets du forum avec beaucoup d'intérêt. Ce forum est décidément un passionnant livre vivant de l'analyse jacobsienne grâce aux discussions qui s'y déploient comme autant de ramures et de feuillages dans une belle forêt domaniale !

Re: l'Affaire du Petit Pinailleur

La couleur de la manche n'est pas celle de Pradier mais de l'autre policier. Sans doute une erreur lors de la mise en couleurs, l'alliance suggérant que c'est bien Pradier qui était dessiné.

Re: l'Affaire du Petit Pinailleur

Yep , de nouveau une de ces erreurs dans les albums du Lombard , desquelles Jacobs se plaignait . L'erreur est corrigé à partir de la première édition des éd. B&M .Rob1 a écrit : Sans doute une erreur lors de la mise en couleurs, l'alliance suggérant que c'est bien Pradier qui était dessiné.

- freric

- Administrateur du site

- Messages : 9505

- Enregistré le : 04 août 2010, 22:18

- Localisation : Paris

- Contact :

Re: l'Affaire du Petit Pinailleur

Bonsoir,

Je me permets de vous contacter (pour la première fois) sachant que le Centaurclub est LA référence incontournable pour les fans de l'oeuvre jacobsienne et qu'il m'est arrivé de consulter tout récemment votre forum via Facebook.

Acquéreur depuis peu de l'album ''L'affaire du Collier'' (édition Dargaud, 12 rue Blaise Pascal Neuilly, avec présence de la mention Dargaud éditeur sur la couverture et abusivement marquée septembre 1967) , j'ai relevé deux 'anomalies textuelles' dans cet album.

Sans doute les connaissez-vous et/ou ont t'elle déjà été mentionnées sur votre forum (???) avec de possibles explications.

Je n'avais jusqu'à présent jamais fait attention à ces 'erreurs', ce qui me surprend quelque peu, ayant lu mainte fois cet opus dans ma jeunesse).

Quoi qu'il en soit, j'aurais bien aimé savoir ce qu'il en était et si ces erreurs figurent également dans d'autres éditions de cet album. D'où la présente démarche.

Chacune de ces anomalies figure dans un récitatif :

- Page 9, septième case ("la lumière revient incontinent...'') et

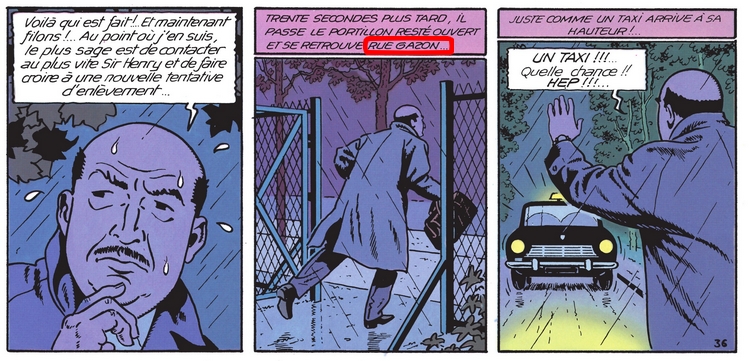

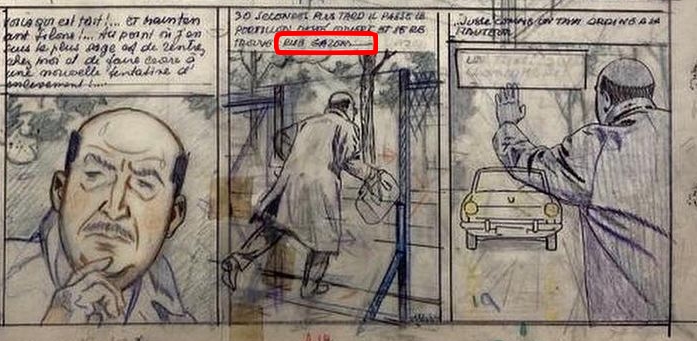

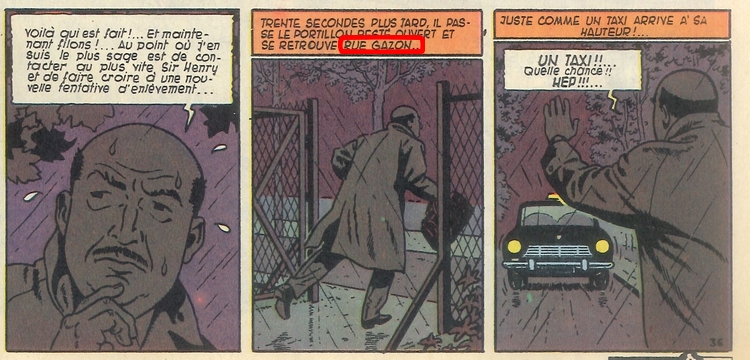

- Page 38, dixième case (''...et se retrouve rue gazon'')

?!!!!!!!!!!!! Il s'agit évidemment de la rue Gazan. Quant au mot 'incontinent', je présume qu'il faudrait lire 'instantanément'.

Connaissez-vous la ou les raisons de ces erreurs typo, lesquelles me paraissent quand même étonnantes au regard de la qualité de l'oeuvre de Jacobs et de la méticulosité de ce dernier ?

Espérant vous lire prochainement et vous remerciant par avance de l'attention portée à cet email, je vous adresse mes confraternelles salutations, étant de mon côté collaborateur de la revue Papiers Nickelés consacrée à l'imagerie populaire sur papier.

R. C.

Voici les visuels...

Dans la version du journal tintin n°888 du 28/10/1965

Dans la version du magazine PEP n°20 du 18/05/1968

Dans la version Italienne, du Classici Audacia n°39Traduction a écrit : "Au grand soulagement des invités, les lumières se sont rallumées"

Traduction a écrit : "Lorsque la lumière est revenue, les invités... respirer"

Version calque

Dans la version du journal tintin n°906 du 03/03/1966

Dans la version Italienne, du Classici Audacia n°39

a écrit : Le nom de la rue n'est pas citée.

Et pour ceux qui ne connaissent pas la revue Petits papiers, il y a 4 numéros avec des articles sur l'oeuvre de Blake et Mortimer.

Papiers Nickelés 55 Le secret de l'énigme du piège diabolique de la Fondation Jacobs

Papiers Nickelés 47 Un faux Jacobs dans Tintin

Papiers Nickelés 38 E.P. Jacobs, un imagicide à la loupe

Papiers Nickelés 36 Dudouyt fait rêver Jacobs

Re: l'Affaire du Petit Pinailleur

pour incontinent, il n'y a pas d'erreur : la case précédente, Blake et Mortimer rétablissent le courant, la lumière revient donc immédiatement soit, dans un français châtié et aujourd'hui obsolète, elle revient incontinent

https://www.larousse.fr/dictionnaires/f ... nent/42381