(Troisième partie)

Hissez les voiles ! Déployez les tentacules ! Depuis le 7 avril, le chantier de l'exposition est arrivé à son terme ou plutôt à son aboutissement : le partage d'une expérience immersive et sa réception par les visiteurs.

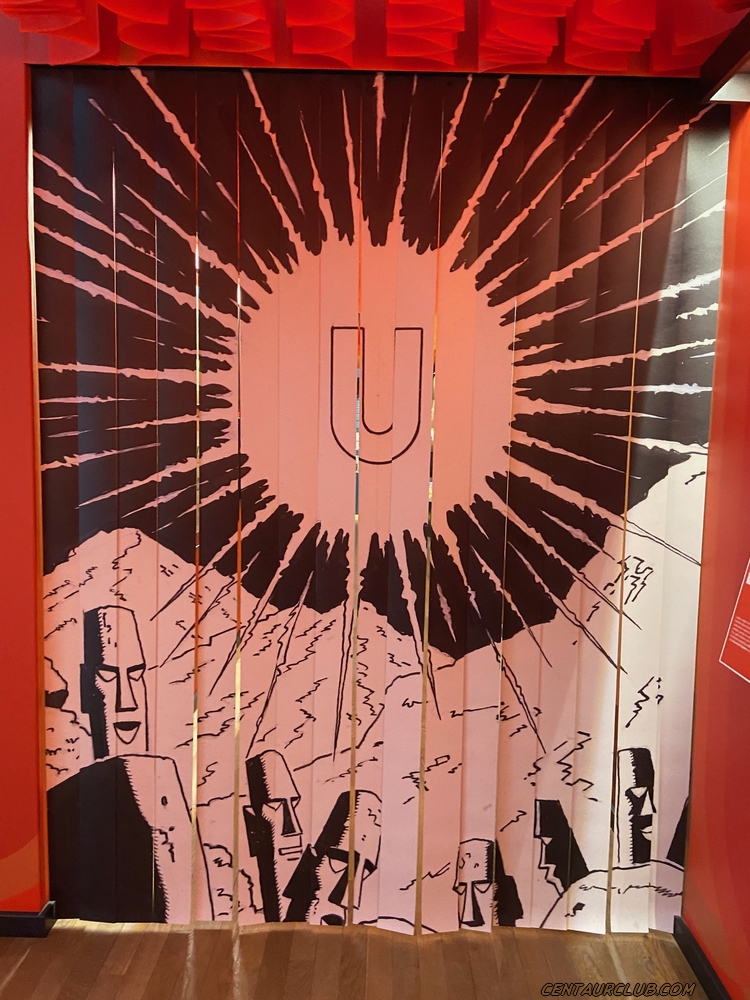

Novice ou connaisseur, simple curieux ou passionné décortiquant le moindre détail, chacun peut embarquer pour vivre cette palpitante Odyssée en se laissant guider par le faisceau créatif et le pouvoir révélateur du Rayon 'U' jacobsien.

Exposition ODYSSÉE aux origines de Blake et Mortimer, Centre Belge de la Bande Dessinée. Crédit photo : © Éric Dubois

Exposition ODYSSÉE aux origines de Blake et Mortimer, Centre Belge de la Bande Dessinée. Crédit photo : © Éric DuboisFin d'étape aussi, donc - ou simple escale avant de nouvelles aventures - pour notre interview au long cours, dont voici la 3ème et dernière partie.

Au travers de thématiques directement connectées aux conceptions scénographiques d'Eric Dubois, commissaire de l'exposition, les

Avec de nouvelles photos 'in situ' et des explications tout aussi colorées que les images qui l'accompagnent, cet épisode ne déroge pas à la règle : tout en faisant le point sur la nature exacte des originaux exposés au CBBD, il dévoile d'autres secrets de fabrication et nous plonge dans les procédés à la fois savants et intuitifs de Jacobs.

Surtout, il nous fait percevoir comment son Rayon 'U', en amont puis en aval de Blake et Mortimer, se révèle définitivement comme le témoin (lumineux) de son évolution professionnelle et artistique. La marque (jaune) d'un auteur de génie dont la candeur initiale fut extraordinairement transcendée par une ferveur et une rigueur hors norme...

Bonne lecture à toutes et tous.

Thark (RV Blaineau)

- Thark : En 1943-44, Jacobs a envoûté le public et impressionné ses confrères par ses couleurs directes, raffinées et audacieuses. Malgré la « disparition » de nombre d'originaux couleur, l'exposition met-elle en valeur cette magie chromatique singulière dont il avait le secret ?

Si votre question est : voit-on des originaux de 1943 en couleur directe dans l’exposition, la réponse est non.

La raison en est simple, Jacobs n’en avait plus une seule dans ses archives puisqu’il les avait cédées par contrat à Jean Meuwissen, l’éditeur de Bravo!, comme ça semble avoir été la pratique au journal à l’époque. Et concernant un éventuel prêt de telles planches par des collectionneurs, la Fondation E. P. Jacobs s’y refuse afin d’éviter tout mélange des genres tant que l’affaire judiciaire concernant les planches déclarées « volées » du patrimoine Jacobs est en cours, même si ces planches-là ne sont pas concernées comme vous le savez.

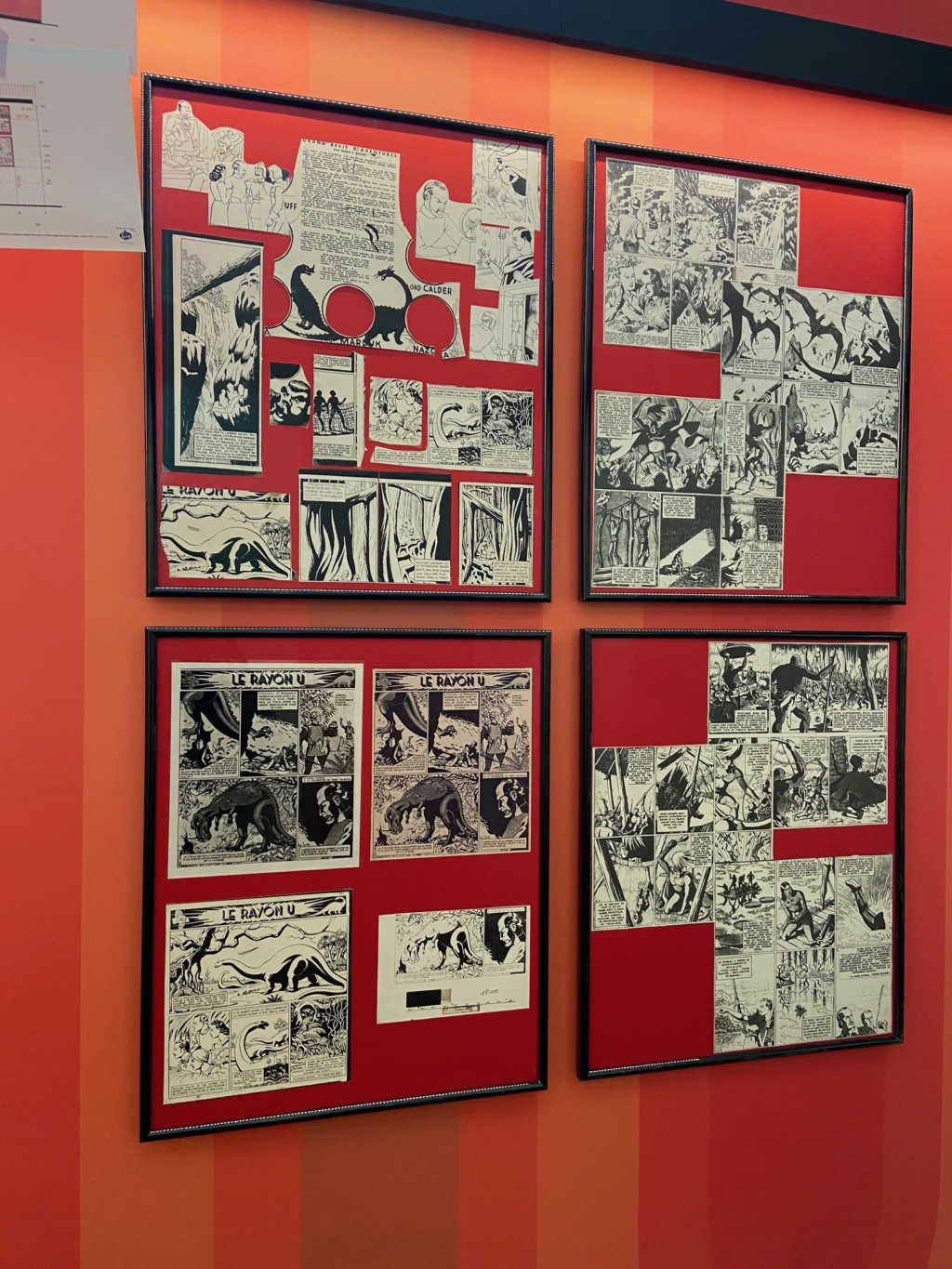

Il s’agit d’être très clair à ce sujet, ces planches en couleur directe du Rayon « U » n’ont jamais appartenu à Edgar P. Jacobs et la Fondation E. P. Jacobs n’en revendique pas la propriété. C’est essentiel de rappeler cela. Ces planches ne font pas partie du patrimoine de l’auteur. Ce dont dispose la Fondation par contre, et dont elle revendique l’originalité, c’est l’ensemble des planches noir et blanc du remontage de l’histoire en album au début des années 1970. Ainsi que des archives manuscrites, pages de synopsis, croquis, calques etc. C’est à partir de ce corpus qu’a été conçue l’exposition ODYSSÉE présentée au Centre Belge de la Bande Dessinée exclusivement.

Exposition ODYSSÉE aux origines de Blake et Mortimer, Centre Belge de la Bande Dessinée. Crédit photo : © Éric Dubois

Exposition ODYSSÉE aux origines de Blake et Mortimer, Centre Belge de la Bande Dessinée. Crédit photo : © Éric DuboisPour le visiteur, cette absence pourra sembler difficile à comprendre. Mais comme je l’ai dit, une exposition c’est avant tout un message adressé au public à un instant T et une telle absence a du sens aujourd’hui. Elle est aussi le gage d’une position claire de la Fondation E. P. Jacobs dont je fais partie, rétablie dans ses prérogatives par la justice belge et plus soucieuse que jamais de faire les choses telles qu’elles doivent être faites.

Mais cette absence n’empêche heureusement pas d’évoquer la couleur dans Le Rayon « U » remonté, au travers d’une sélection de calques inédits de toute beauté.

Exposition ODYSSÉE aux origines de Blake et Mortimer, Centre Belge de la Bande Dessinée. Crédit photo : © Éric Dubois

Exposition ODYSSÉE aux origines de Blake et Mortimer, Centre Belge de la Bande Dessinée. Crédit photo : © Éric Dubois- T. : Puisque vous évoquez ces pièces inédites et exceptionnelles, découvre-t-on grâce à elles ce que fut exactement le degré d’implication de Jacobs dans les nouvelles couleurs de 1974, réalisées sur des épreuves papier (les fameux « bleus ») par les Studios Hergé ?

On le sait, ce n’est pas le dessinateur qui réalisa lui-même les bleus pour ce remontage mais les Studios Hergé. Toutefois c’est bien lui qui fut à la manœuvre et il produisit ces calques colorés, largement annotés de commentaires serrés, comme à son habitude. De la taille des bleus, auxquels ils s’assemblent par un rabat en partie haute, ces calques coloriés au crayon sont d’une grande fraicheur et les couleurs sont très délicates. On voit que le dessinateur utilisa des crayons gras, car le pigment s’étale bien tout en étant couvrant alors que la surface du papier est à peine effleurée.

C’est un trésor que nous montrons. Pour la couverture, créée spécialement pour l’album, Jacobs exécuta ainsi plusieurs variantes. Nous en présentons deux, mais il doit y en avoir cinq ou six. L’harmonie colorée ne change pas de celle qu’on connait, mais les couleurs jouent aux chaises musicales. Ainsi du vert qui passe de l’arrière-plan à la tête de moai par exemple. J’entends déjà qu’il aurait fallu toutes les montrer pour pouvoir les comparer, ah ah ah. Qu’on se rassure, l’exposition ODYSSÉE s’accompagne aussi de la sortie de l'édition bibliophile du Rayon "U" qui contient de magnifiques reproductions. Les textes en commentaire sont très bien aussi, je dis ça en toute objectivité...

Pour la même raison que nous ne montrons pas de planche en couleur directe, nous avons fait le choix de ne pas montrer les bleus de coloriage, qui ne sont pas de la main de l’artiste. Les calques sont sublimes et par leur transparence, ils rappellent tant les tons pastel de la version Bravo! que le visiteur n’y perd pas au change.

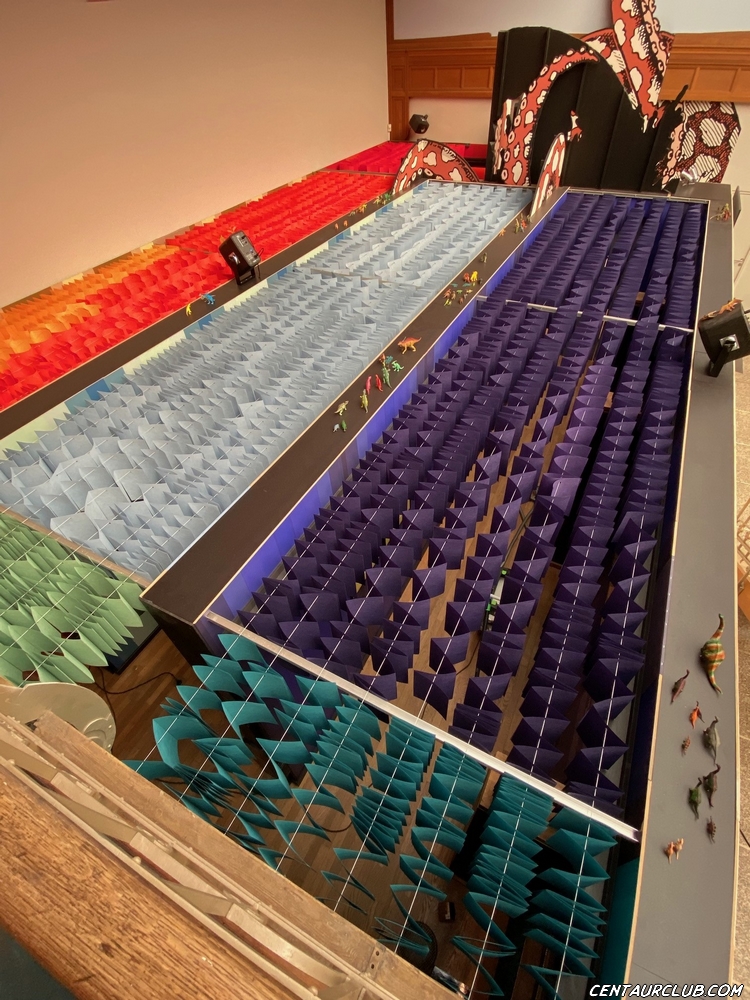

Par ailleurs, comme je l’ai dit plus haut, l’exposition dispose d’un plafond de papier qui s’inspire de l’harmonie colorée de l’album.

Exposition ODYSSÉE aux origines de Blake et Mortimer, Centre Belge de la Bande Dessinée. Crédit photo : © Éric Dubois

Exposition ODYSSÉE aux origines de Blake et Mortimer, Centre Belge de la Bande Dessinée. Crédit photo : © Éric DuboisLa couleur est partout dans l’exposition. C’est simple, le seul blanc est celui des planches. Plafond, tapisserie, maries-louises, cartels sont en couleur, suivant une gamme élaborée suite à une petite étude à laquelle je me suis livré.

En 2015, les Éditions Dargaud ont publié La Machine Jacobs de Pierre Sterckx qui reproduit six planches du Rayon "U" en couleur directe. A partir de ces visuels, j’ai essayé de retrouver la palette chromatique probable de l’album et suis arrivé à sept tons (noir, orange, vert, bleu, violet, brun, jaune) à partir desquels toutes les nuances de « U » semblaient avoir été obtenues par mélange ou dégradé. Nos couleurs pour l’expo viennent de là. Il n’a pas été évident de trouver des correspondances parfaites entre les nuanciers Pantone, RAL et le CMJN qu’on avait. On a dû faire des compromis, mais tout en restant fidèles à l’œuvre, pour baigner le visiteur dans le climat le plus authentiquement jacobsien ! La couleur est un sujet qui me tient à cœur depuis l'exposition Scientifiction.

Dans le dBD HS #21 intitulé Jacobs décrypté j’avais écrit un article là-dessus : « Edgar P. Jacobs et la couleur : terrain miné ? ».

- T. : Dans ses mémoires, E. P. Jacobs écrit à propos de ses débuts dans « Bravo ! » : « Bien que n’attachant à mon travail de dessin qu’un intérêt purement alimentaire et transitoire, je m’affirmai peu à peu (...) ».

- T. : Au fil de vos recherches et au contact direct de ses originaux, pensez-vous avoir identifié certaines étapes révélatrices de son affirmation pleine et entière en tant qu’Artiste ?

J’ai l’air de pinailler mais ce que vous me demandez appelle quelques précautions, pour ne pas entretenir de confusions préjudiciables. Non pas que derrière ces notions se cachent des réalités professionnelles ou des champs disciplinaires totalement différents. Mais précisément parce qu’elles sont facilement assimilables par le grand public car elles ont des points communs, les nuances entre elles doivent être cultivées.

Ainsi quand je parle de technicien du dessin, c’est pour souligner le fait que le dessinateur détient un savoir-faire acquis. Il a appris à manier les outils et connaît les méthodes pratiquées. Il connaît surtout les rouages de la chaine d’impression et les contraintes inhérentes à chaque étape de la production d’une image imprimée. Enfin, il répond à une commande, quand il produit une illustration pour une publicité par exemple, il ne le fait pas de sa propre initiative ou en inventant un brief client.

Dans ce contexte, il n’y a pas de vraie création, plutôt de la production, car la marge de manœuvre accordée peut être assez faible. Pour autant, s’il a du goût, le dessinateur pourra laisser s’exprimer sa créativité par une composition plus dynamique, une gamme colorée plus subtile, un tracé plus inventif ou un détail plus raffiné. C’est ça, les arts appliqués à l’industrie. Pour illustrer ce propos avec Jacobs, dans ses travaux publicitaires, on sent à chaque instant que c’est un solide dessinateur qui tient le pinceau. Repensant à l’illustration pour l’ampoule Mazda reproduite à la page 51 d’Un opéra de papier, édition originale, on retrouve Faust. Et là on devine que Jacobs a eu carte blanche pour proposer cette idée. L’ampoule, le noir des enfers, la connaissance qui éclaire Méphisto... C’est excellent car cela a du sens tant commercialement que culturellement. Il n’y a pas d’opposition entre les deux comme il n’y en a pas entre technicien et créateur.

"Technicien et créateur" lui aussi : Jean Van Hamme en pleine visite attentive de l'exposition. "Odyssée aux origines de Blake et Mortimer" - © 2023 Daniel Fouss - CBBD

"Technicien et créateur" lui aussi : Jean Van Hamme en pleine visite attentive de l'exposition. "Odyssée aux origines de Blake et Mortimer" - © 2023 Daniel Fouss - CBBDPrenons un autre exemple, dans la série Blake et Mortimer. Dans l’exposition Scientifiction à Paris, Thierry Bellefroid et moi avions présenté une planche de La Marque jaune, celle avec la fameuse scène des docks de Londres dans le brouillard. Vous savez, c’est le port d’Anvers en réalité... Sur cette planche n°33, Edgar P. Jacobs indiqua dans la marge inférieure, à destination de l’imprimeur :

Pour moi, cette mention prouve deux choses : D’abord, qu'il connaissait parfaitement la chaine d’impression comme un bon technicien du dessin qu’il avait été. Et ne cessa jamais de se servir de cette expertise dans sa création. Il savait que pour traduire l’effet brumeux qu’il recherchait, il lui faudrait obtenir du noir mal imprimé. D’où le fait qu’il le dessina au crayon gris et non à l’encre de Chine. Il prit encore le soin d’avertir que ça rendrait mal, évitant ainsi que l’imprimeur ne pense qu’il avait à faire à un ignorant et n’en fasse qu’à sa tête malgré le petit mot... Afin de se prémunir du risque ultime, il ajouta en haut de la planche :

Car Jacobs n’ignorait évidemment pas qu’à l’imprimerie, un grouillot d’atelier (apprenti) était chargé de gommer les originaux afin que le film d’impression reproduisant le tracé noir soit impeccable au final... Imaginez si l’un d’eux, pensant bien faire, avait tout gommé ?! Un créateur transgresse la technique là où un technicien tire sa légitimité de la respecter.

L’autre chose que prouve cet exemple, c’est que Jacobs avait dépassé le stade du technicien pour devenir un créateur. Il ne respectait plus la technique mais tirait parti de ses faiblesses. C’est cela qui distingue le technicien du créateur : un rapport libéré à la technique, non pas par ignorance de celle-ci, j’insiste, mais bien par expertise. C’est cette parfaite maîtrise de la technique qui permit à Jacobs de demander avec autorité quelque chose qui était un contresens technique, mais signifiant du point de vue artistique.

Un autre exemple de cette expertise, repéré lors de l’inventaire du Secret de l’Espadon, cette note au bas de l’illustration de couverture du Journal Tintin Belgique n°40 d’octobre 1947 :

Les originaux de Jacobs fourmillent de telles notes.

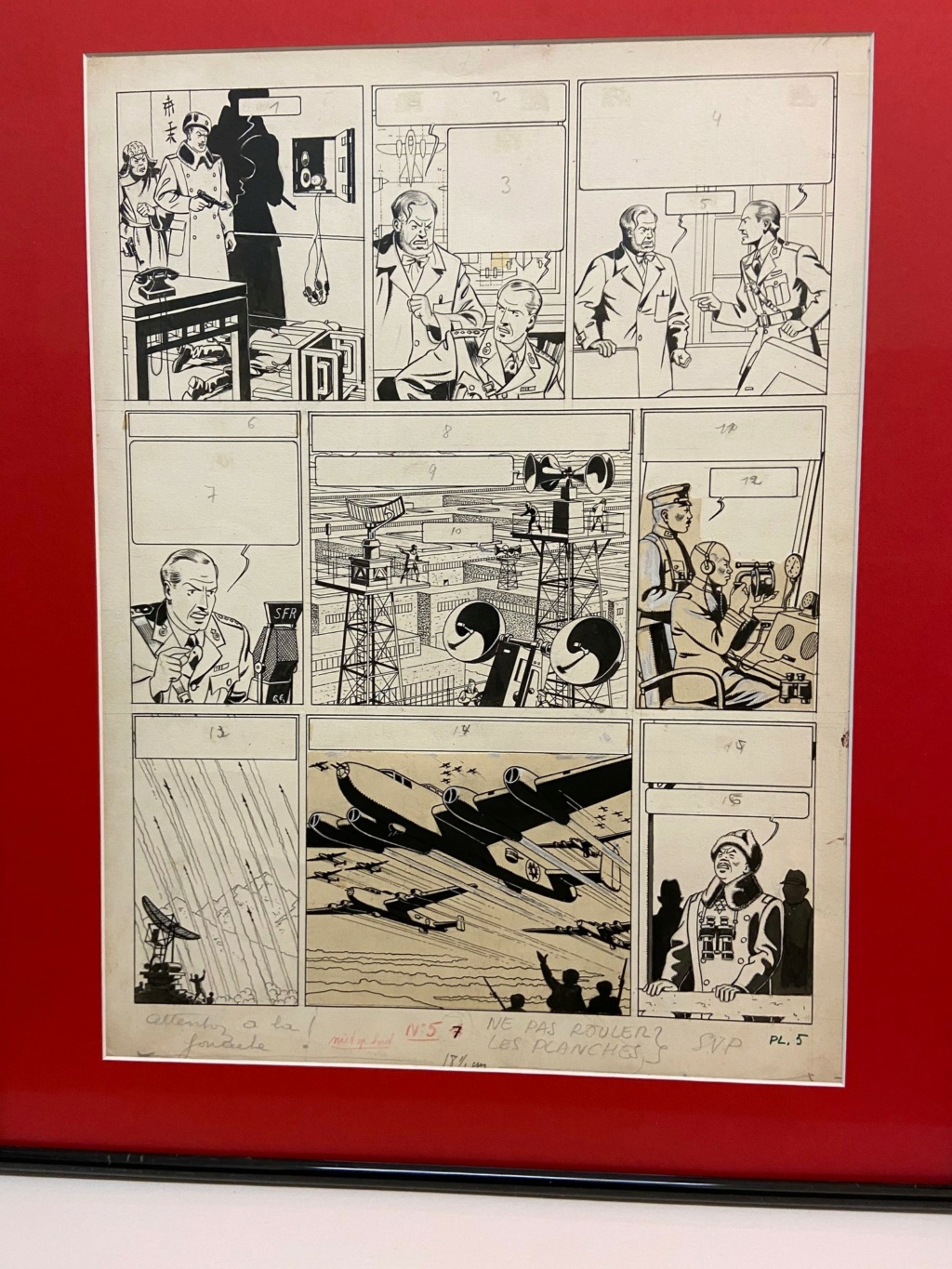

Edgar P. Jacobs, Le secret de l'espadon, planche 5 - Exposition "Odyssée aux origines de Blake et Mortimer" - © 2023 Daniel Fouss - CBBD

Edgar P. Jacobs, Le secret de l'espadon, planche 5 - Exposition "Odyssée aux origines de Blake et Mortimer" - © 2023 Daniel Fouss - CBBDJe n’ai pas choisi l’exemple du crayon par hasard. Mais parce que sa sensibilité artistique s’est toujours trouvée jugulée par les contraintes d’impression qu’on lui imposa au Journal Tintin. Le dogme de la Ligne claire répondait davantage à cette contrainte technique de lisibilité absolue qu’à toute autre. Une couleur posée en aplat cernée de noir correspondait parfaitement à ce que l’imprimerie savait faire alors que le dessin charbonneux, nuancé, granuleux, clair-obscur du Jacobs de La Guerre des mondes, beaucoup plus difficilement. On en retrouve des exemples dans Le Secret de l’Espadon notamment, avec la séquence dans le désert du Makran, que Jacobs traita au crayon aussi.

Il en résulta un paysage comme rongé par la chaleur du soleil. Là aussi, l’imperfection de l’impression est ce que voulait obtenir Jacobs. De tels jeux avec l’impression se retrouvent encore dans les séquences sous-marines de l’album. Comparer les encrages aux pages imprimées des versions originales permet de constater que le dessinateur anticipa des superpositions de couleur, laissant même celle-ci apporter des informations que l’encrage ne contenait pas, à dessein. Cette autonomie progressive, correspondant à la mue du technicien du dessin en créateur de BD me semble être ce à quoi Edgar P. Jacobs faisait référence lorsqu’il dit :

je m’affirmai peu à peu (...)

Je vous confirme qu’on voit s’opérer une telle transformation dès Le Rayon « U ». Même dès le pastiche de Flash Gordon en réalité, et sans avoir besoin des planches originales pour le constater cette fois.

Avec cette commande, le créateur en puissance qu’était Jacobs eut l’opportunité de s’exprimer pleinement et il n’hésita pas. D’ailleurs, à ce propos, Benoît Mouchart et François Rivière rappellent qu’aucun document ne vient étayer l’affirmation que les nazis aient interdit la publication de Flash Gordon. Et qu’il n’est pas impossible que ce soit Jacobs qui ait proposé de son propre chef une nouvelle histoire. Ce qui pourrait laisser supposer qu’après seulement cinq planches de Gordon, il avait pressenti que la BD était un médium fait pour lui.

Je ne citerai qu’un exemple de cette mue dans Flash Gordon. C’est le scénario de la planche 2, avec Dale Arden prisonnière d’une chaise électrique d’inspiration égyptienne, dans le palais de l’Empereur Ming. Tout Jacobs est contenu dans ce premier strip à la dramaturgie aussi théâtrale que cinématographique. On pense immédiatement à la scène du film Metropolis de Fritz Lang, que Jacobs renversa puisque l’électrocution ne donnera pas la vie mais la prendra. C’est brillant.

En injectant dans le scénario de Flash auquel il ne connaît rien ce twist tout droit sorti du cinéma expressionniste, Jacobs fit sienne l’histoire. La liberté qui s’offrit alors à lui n’eut plus de limite pour les trois décennies à venir, ne fut-ce son imagination... et la censure malheureusement.

Fragments révélateurs et méthodes savantes pour la refonte du Rayon 'U' : un sujet plus qu'éloquent pour Eric Dubois !

Fragments révélateurs et méthodes savantes pour la refonte du Rayon 'U' : un sujet plus qu'éloquent pour Eric Dubois !Exposition "Odyssée aux origines de Blake et Mortimer" - © 2023 Daniel Fouss - CBBD

En ce qui concerne Le Rayon « U » et son remontage/recréation, je dirais que Jacobs a abordé cela en technicien de la BD au début, donc par la technique : emploi du ferricyanure de potassium pour retrouver son encrage d’époque à partir des pages imprimées dans Bravo!, tracé de diagrammes de mise à l’échelle des cases et des strips, réalisation d’une maquette de remontage détaillée indiquant les raccords, les cases et les strips à redessiner... Bref, tout aurait pu rouler.

Et puis, poussé par la nécessité (ou n’a-t-il pu s’en empêcher ?) de modifier un peu plus que la périphérie des cases, le dessinateur changea l’orientation d’une case et dut en redessiner une autre. Le créateur en lui resurgit (on est à la page 16 de l’édition originale du Rayon « U » avec la séquence du tronc d’arbre servant de pont juste après la nouvelle case BROOM) À partir de là, tout bascula : texte, cases, strips, planches entières furent recréés.

Exposition "Odyssée aux origines de Blake et Mortimer" - © 2023 Daniel Fouss - CBBD

Exposition "Odyssée aux origines de Blake et Mortimer" - © 2023 Daniel Fouss - CBBDC’est à la fois drôle, fascinant et terriblement émouvant.

Parmi les soixante-quatre pages du récit publié dans Bravo!, je me suis intéressé au cas de six pages imprimées en sépia et non en quadrichromie. Pour ces pages-là, Jacobs ne put compter sur la chimie pour retrouver son encrage. Pourquoi ? Comment s’en est-il sorti ? Et quelles conséquences cela eut-il ? Je laisse le lecteur le découvrir en regardant le documentaire sur l’originalité des planches du Rayon « U » disponible sur

- T. : Pour la "rénovation" du Rayon U en 1974, Jacobs a dessiné une couverture d'album qui ressuscite un imaginaire intimement lié à sa jeunesse et à ses débuts d'auteur. Dans leur excellente biographie, B. Mouchart et F. Rivière écrivent qu'elle « tire sa force de ce retour aux sources (...) comme si Jacobs, en se remémorant le 'bon temps', avait su y puiser un élixir de jouvence graphique »...

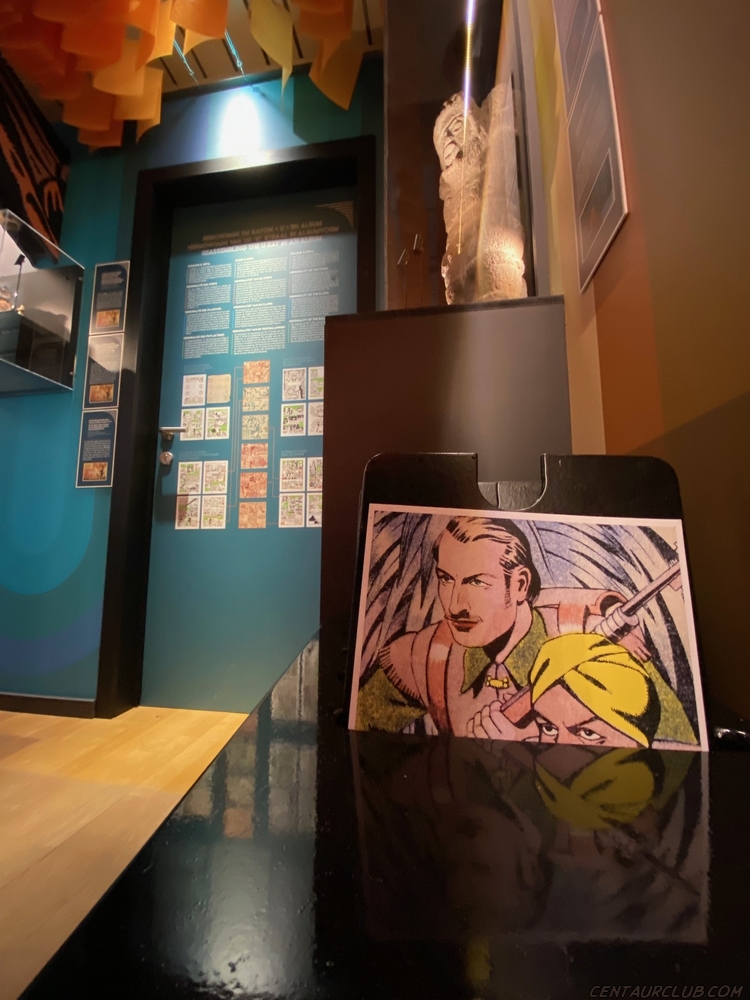

Pour l’anecdote, lorsqu’Étienne Schréder et moi nous sommes rendus au Musée Art & Histoire afin de rencontrer Serge Lemaitre, conservateur des collections Amériques, celui-ci a émis l’hypothèse que pour cette illustration, comme pour la page de fin qui en est le symétrique, Edgar P. Jacobs aurait bien pu s’inspirer d’un imposant couvercle d’encensoir présent dans leur collection à l’époque et dont nous avons obtenu le prêt exceptionnel pour l’exposition. Le visiteur est ainsi accueilli par cette sculpture remarquable, placée en regard de l’édition originale de l’album à fin de comparaison. Pour ma part j’y crois très fort.

Exposition ODYSSÉE aux origines de Blake et Mortimer, Centre Belge de la Bande Dessinée. Crédit photo : © Éric Dubois

Exposition ODYSSÉE aux origines de Blake et Mortimer, Centre Belge de la Bande Dessinée. Crédit photo : © Éric DuboisCe souci de réalisme tardif lors du remontage est d’autant plus amusant que Jacobs ne redessina pas le dieu Puncha Taloc partout dans l’album. Deux versions très différentes cohabitent donc au sein du Rayon « U » remonté. Et en ce qui concerne le Puncha Taloc de 1943 qu’on voit au premier strip de la page 42, édition originale, d’après Serge Lemaitre toujours, il relèverait davantage d’une inspiration moyen-orientale (peut-être la déesse Ishtar, à cause des ailes) que d’Amérique du sud.

Pour en savoir plus à ce sujet, je ne peux qu’inviter le lecteur à se reporter au catalogue de l’exposition, car l’interview que nous a accordée ce conservateur passionné de BD a été l’un des grands moments du commissariat. Trois passionnés de BD enfermés dans un Musée d’Histoire... On y serait encore si le gardien n’avait pas employé la force pour nous faire sortir ce jour-là.

- T. : Est-ce que les planches qu'il a le plus remaniées donnent aussi ce sentiment ou sont-elles surtout le reflet de ses acquis professionnels et d'un style patiemment perfectionné dans Blake et Mortimer ?

Moins immédiat mais tout aussi passionnant, Jacobs reprit l’ensemble des textes. Pas seulement pour en systématiser l’inscription dans des phylactères et supprimer ainsi les légendes qui courraient dans la version Bravo!.

Il les réécrivit aussi pour inclure des dialogues directs et donner plus de consistance aux récitatifs. Il n’y a pas une seule case dont les bulles n’aient pas été adaptées. Rien que cela c’est un boulot colossal.

Les planches les plus remaniées, donc celles qui contiennent des parties « plus originales que les autres » comme je le dis dans l’exposition, sont passionnantes à décortiquer par comparaison avec la version initiale. Le dessinateur escamota des cases, en redessina d’autres, il en intervertit aussi. Passer de deux strips à trois a complètement déréglé le rythme du récit. Suivre le remontage avec cela en tête m’a fait penser à cet album de Marc-Antoine Mathieu, Le décalage. L’histoire commence en retard et le personnage principal est déjà parti. J’imaginais ce pauvre Edgar courir après Calder, Sylvia et Adji... Du coup, à la fin, il les enferme tous dans une case en médaillon avec leur minerai d’uradium pour être certain qu’ils ne se sauvent plus ! Du moins, c’est mon interprétation, un brin tirée par les cheveux, j’avoue.

Exposition ODYSSÉE aux origines de Blake et Mortimer, Centre Belge de la Bande Dessinée. Crédit photo : © Éric Dubois

Exposition ODYSSÉE aux origines de Blake et Mortimer, Centre Belge de la Bande Dessinée. Crédit photo : © Éric DuboisLe choix du corpus de planche dans ODYSSÉE tient compte de cette « originalité » des planches du remontage afin de transmettre au public des clés qui l’aident à comprendre comment Jacobs s’y est pris. Donc tout en conservant mon angle mythologique, j’ai choisi seize planches représentatives de la progressivité du remontage. Depuis la simple reprise des bords de case pour la mise au format et retouche du noir aux cases et strips redessinés, et jusqu’aux planches inédites comme la couverture et la page de fin.

Un panneau didactique détaille les emplacements des parties « originales » car derrière des verres, il n’est pas facile de distinguer une case imprimée d’une case redessinée. Il faut regarder de biais pour voir briller l’encre de Chine.

Un documentaire a aussi été réalisé par Patrice Gautot afin de bien expliquer tout ça.

- T. : Edgar P. Jacobs est officiellement engagé le 1er janvier 1944 par Hergé pour travailler sur Tintin, en qualité de collaborateur. Mais parallèlement il continue « Le Rayon U » dans Bravo! jusqu’en avril 1944.

On le sait, les créations de l’un et de l’autre s’en sont trouvées enrichies, en même temps que leur niveau d’exigence graphique et narrative se renforçait. L’exposition montre-t-elle certains aspects de l’influence hergéenne sur le travail de Jacobs ?

L’influence que les deux auteurs eurent l’un sur l’autre mériterait une exposition à elle seule que je serais d’ailleurs volontiers partant pour imaginer mais dans l’attente, à moins d’avoir quoi que ce soit de neuf à dire au visiteur sur le sujet, autant s’abstenir.

Dans la chronologie de l’exposition, la première rencontre avec Hergé en 1941, le rendez-vous durant lequel celui-ci interrogea Jacobs sur la façon dont il maniait la couleur en 1942, et enfin son recrutement comme collaborateur en 1944 sont bien évidemment indiqués.

(for the moment

Un très grand merci à Eric Dubois

pour avoir répondu aussi formidablement

et de façon si éloquente au fil des semaines.Merci aussi, d'avance, à tous les lecteurs qui prennent ou prendront le temps de lire intégralement le résultat de tout ce travail publiposté sur le Centaur Club, en espérant que vous y trouverez matière à réagir, à commenter et surtout à étoffer encore le sujet.

Car Jacobs et son oeuvre ('avant' ou 'pendant' Blake et Mortimer) c'est absolutely inépuisable... Of course !

Exposition ODYSSÉE aux origines de Blake et Mortimer, Centre Belge de la Bande Dessinée. Crédit photo : © Éric Dubois

Exposition ODYSSÉE aux origines de Blake et Mortimer, Centre Belge de la Bande Dessinée. Crédit photo : © Éric Dubois Exposition ODYSSÉE aux origines de Blake et Mortimer, Centre Belge de la Bande Dessinée. Crédit photo : © Éric Dubois

Exposition ODYSSÉE aux origines de Blake et Mortimer, Centre Belge de la Bande Dessinée. Crédit photo : © Éric Dubois Exposition ODYSSÉE aux origines de Blake et Mortimer, Centre Belge de la Bande Dessinée. Crédit photo : © Éric Dubois

Exposition ODYSSÉE aux origines de Blake et Mortimer, Centre Belge de la Bande Dessinée. Crédit photo : © Éric Dubois Exposition ODYSSÉE aux origines de Blake et Mortimer, Centre Belge de la Bande Dessinée. Crédit photo : © Éric Dubois

Exposition ODYSSÉE aux origines de Blake et Mortimer, Centre Belge de la Bande Dessinée. Crédit photo : © Éric Dubois Exposition ODYSSÉE aux origines de Blake et Mortimer, Centre Belge de la Bande Dessinée. Crédit photo : © Éric Dubois

Exposition ODYSSÉE aux origines de Blake et Mortimer, Centre Belge de la Bande Dessinée. Crédit photo : © Éric Dubois